寺宝特別公開の運び

11月2日(土)〜24日(日)期間中の土・日(計8日間)、金沢市寺町寺院群で文化財の特別公開をいたします。金沢市内の寺社に保管されている貴重な寺宝を公開しようという企画で、今年で7回目となります。多くの人々にご覧いただくことにより、寺宝の価値をご理解いただき、保存にご協力いただくことを目的としております。これまで紹介されたことのない新しい金沢の魅力を、県内外に発信してまいります。

11月2日〜24日(日)期間中の・日(計8日間)

午前10時〜午後3時(午後2時30分

最終入場)

拝観券《当日のみ有効》1,000円(高校生以下無料)

※寺宝公開する3ヵ寺の当日周遊券です

※文化体験イベントは、別途体験料が必要です。

1日3ヵ寺の寺宝紹介。そのほか文化体験イベントも開催いたします。

3日(日)公開 興徳寺/眞長寺/伏見寺

10日(日)公開 成学寺/承証寺/龍雲寺

17日(日)公開 雨宝院/成学寺/伏見寺

23日(祝土)公開 玉龍寺/眞長寺/龍渕寺24日(日)公開 玉龍寺/妙法寺/龍渕寺

◆お寺の拝観順はございません。

主催:北陸朝日放送共催:朝日新聞社後援:金沢市,(公社)石川県観光連盟,(一社)金沢市観光協会 協力:寺町台活性化協議会

お問い合わせ:北陸朝日放送 tel.076-269-8826(平日午前9時30分~午後6時)

イベント開催における注意事項

公開する寺院・寺宝は、都合により変更になることがあります。

「撮影禁止」マークがある場所・寺宝の撮影はご遠慮ください。

専用駐車場はございません。

寺院行事

お寺で様々な文化体験イベントを開催しております。この機会にどうぞお楽しみください。 clickすると詳細がご覧いただけます。

2024 御朱印帳

金沢寺町寺院群寺宝目録

真言宗

雨宝院

山号は千日山。真言宗。

金沢の文豪・室生犀星(1889~1962)は、第二十二代真乗の養子となり、幼少から青年期にかけて当院で過ごし、後に『愛の詩集』『性に目覚める頃』『杏っ子』をはじめ数々の名作を残した。

- 雨宝童子立像

内陣左須弥壇の十一面観音立像の前に安置されている。雨宝童子は天照大神の化現とされ、頭上に五輪塔を掲げ、右手に金剛宝棒を持ち、左手に如意宝珠を持つ。天照大神が日向国に下生したときの姿といい、また、大日如来の化現ともいう。

雨宝童子立像

曹洞宗

玉龍寺

山号は大亀山。曹洞宗。

永正11年(1514)、前田泰学長規が尾張国前田村に創建。玉龍寺の寺号は、二代目前田与十郎長定の法号「玉龍院殿一翁源機大居士」からつけられた。尾張国から越中国守山、富山、小松、金沢法船寺町と移り、慶安元年(1648)現在地に3千坪を拝領したが、宝暦9年(1759)の大火で類焼、後に再建された。三代目前田対馬守長種の室は、前田利家の長女·幸である。

- 佛牙・舎利

※佛牙とはお釈迦様が荼毘に付されたとき燃え残った骨のうち骨状のもの。

※舎利は細かく分けられた粒状のもの。

江戸時代嘉永6年(1853)加賀藩家老前田美作守が京都浄土宗報恩寺より請来されたもの。縁起書によればこの佛牙・舎利は、鎌倉時代に、源実朝が支那より請来し日本に上陸した後、後鳥羽上皇により京都に暫く止め置かれた。その際、幾つかが京都の公家・寺院に分けられた。今日、北嵯峨の鹿王院に残されており、佛牙・舎利が福岡に着いたとされる日に法要が執り行われている。後に、実朝は佛牙・舎利を渡さなければ兵を送ると脅しそれを取り返した。この仏舎利は鎌倉の円覚寺舎利殿に納められている。

佛牙

舎利

日蓮宗

興徳寺

山号は金昌山。日蓮宗。

正保元年(1644)、能登宝達山の金鉱の盛んな頃、宝達村に妙成寺の本理院日受上人により創建された。その後、慶安4年(1651)に金沢に出て、延宝2年(1674)に泉野寺町桜畠に復興、明和2年(1765)、現在地に移った。室生犀星の実母ハルも寺籠もりをし、犀星の成育を願い、鬼子母神を厚く信仰していたという。

- 木造鬼子母神立像

安産と子育ての守護神として奉安されている。諏訪氏の寄進という。

木造鬼子母神立像

浄土宗

成学寺

山号は高養山。浄土宗。

内陣の須弥壇に木造阿弥陀三尊像を安置する。上の間には、金沢二十五天神の一つに数えられる袖敷天神像(非公開)を祀り、厄除け、学問の神として信仰され、両脇の風神像・雷神像は鎌倉時代の作である。境内の前庭には俳人・堀麦水らが宝暦5年(1755)に建てた「あかあかと日はつれなくも秋の風」の句の刻まれた「芭蕉墳」がある。

- 木造風神・雷神立像

天神の両脇に風神・雷神像が祀られ、両像とも裸形で、玉眼嵌入、雲上に乗り、力強く表現され、鎌倉時代の特色がみとめられる。

木造風神・雷神立像

法華宗

承証寺

山号は本隆山。法華宗。

天正17年(1589)、服部佐渡守が前田利家に願い出て尾張町に寺地を拝領し、信行院日種が開基となり建立する。元和2年(1616)頃、現在地に移る。山門は、安宅関所の大門の遺構という。

→承証寺のサイトへ

- 双龍彫刻欄間

松・梅彫刻欄間

本堂外陣正面にはめられている欄間彫刻で、正面中央が「双龍」、右方が「松」、左方が「梅」を見事な彫技による透かし彫りで表す

梅彫刻欄間

双龍彫刻欄間

松彫刻欄間

坊さんの場でBOSSA NOVA

事前予約制:全席自由。

お問い合わせ

曹洞宗

常松寺

慶長16年(1611)、加賀藩士の山崎長徳が、次男の長郷の逝去を悼み、越前国南条郡高瀬の宝円寺住職であった廣山恕陽を請い開山とし、長門町(現、片町)にあった長徳の下屋敷内に創建した。寛永12年(1635)、現在地に移転した。明治に入り伽藍を焼失し、江戸時代後期の坐禅堂を本堂としている。

座 禅

17日(日)11:00~、14:00~

真宗大谷派

常徳寺

真宗大谷派。

縁起によると、本願寺第五世綽加法主の次男鸞芸が、文安元年(1444)に加賀国能美郡西山村に一宇を創立し、浄徳寺と号したことに始まる。

その後、正保2年(1646)2月に同郡鵜川村に移り、万治3年(1660)に現在の地に移転した。また、一向一揆での論功により、第十五代常如法主より、お名前の「常」の字を賜わり、以来「常徳寺」と名乗るようになり現在に至っている。

(参考 金沢市史社寺編)

文化祭・法話会

文化祭

※定員20名、年齢制限なし

法話会

真言宗

眞長寺

山号は稲荷山。真言宗。

慶長15年(1610)、元養宗順が香林坊橋辺りに寺地を拝領し堂宇をととのえ眞長寺と称した。その後、城内鎮守の稲荷社を預かったが、寛永16年(1639)、堂舎は松平伯耆守下屋敷の現在地に移座した。明治の神仏分離の際、稲荷社は泉野神社に移され、ご神体は残された。

- 地獄絵図

六道の中の地獄 修羅(1幅) 畜生(1幅) 餓鬼(1幅) 地獄(3幅)の四道が描かれている。

修羅(1幅)

畜生(1幅)

餓鬼(1幅)

地獄(3幅)

- 小野小町九相図

死体の変貌の様子を見て観想することを九相観という。「世の無常」を伝えるべく、小野小町の死体が腐乱していく様子を、9段階(新死想、肪腸想、血塗想、蓬乱想、噉食想、青瘀想、白骨連想、骨散想、古墳想)に分けて描いている。

小野小町九相図

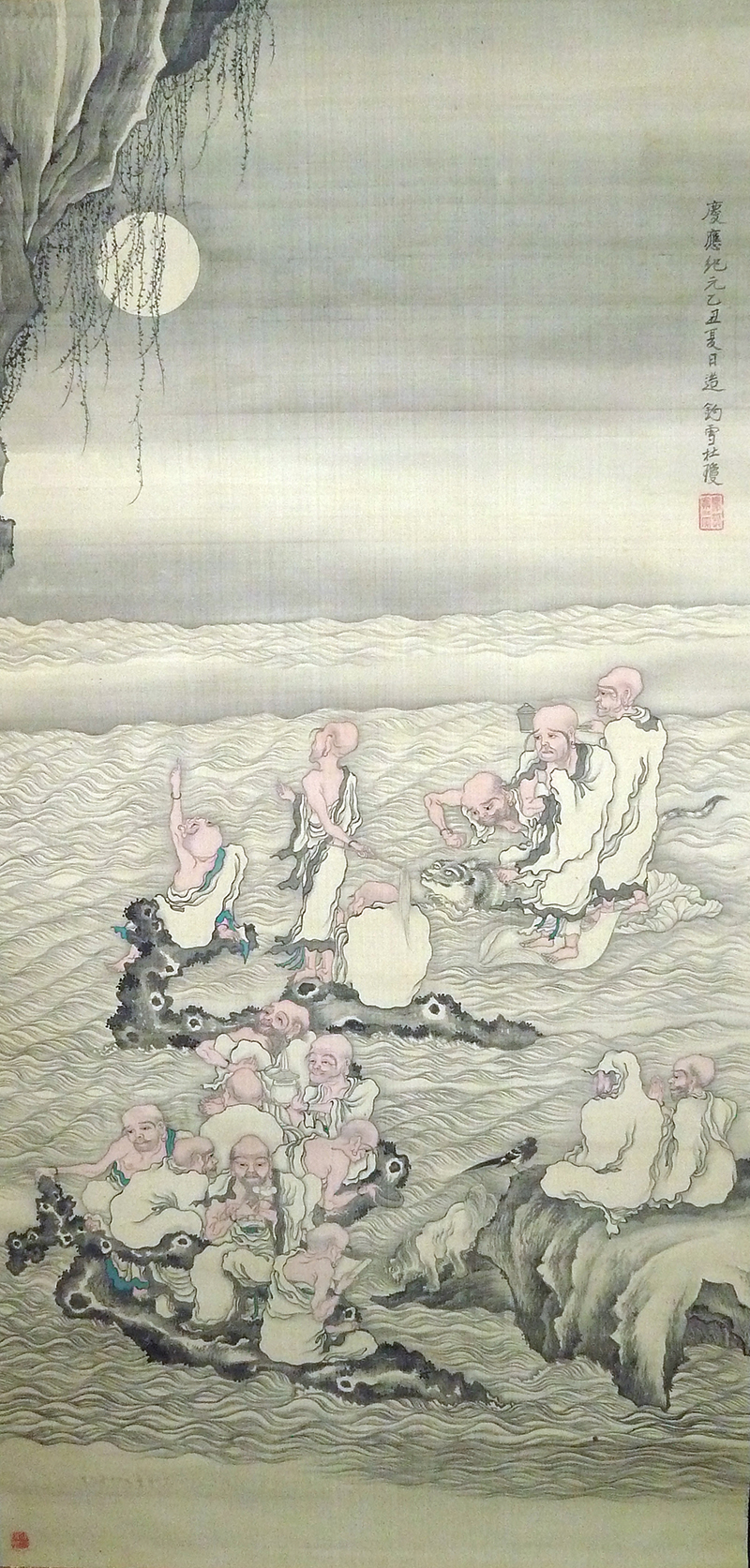

- 十六羅漢絵図

後藤釣雪作と思われる。後藤釣雪・・・弘化3年生まれ。江戸時代後期の文人画家・村瀬秋水(寛政6年―明治9年、美濃出身)に師事した。「慶応紀元乙丑夏日造」とある。

十六羅漢絵図

護 摩

※定員20名、年齢制限なし

※「因縁解脱」のみとなります。

曹洞宗

長久寺

山号は鶴雲山。曹洞宗。

前田利家の妹・津世(長久院)の菩提寺。境内には芭蕉翁の句碑や樹齢400年近くになる金沢市保存樹の銀木犀がある。

→長久寺のサイトへ

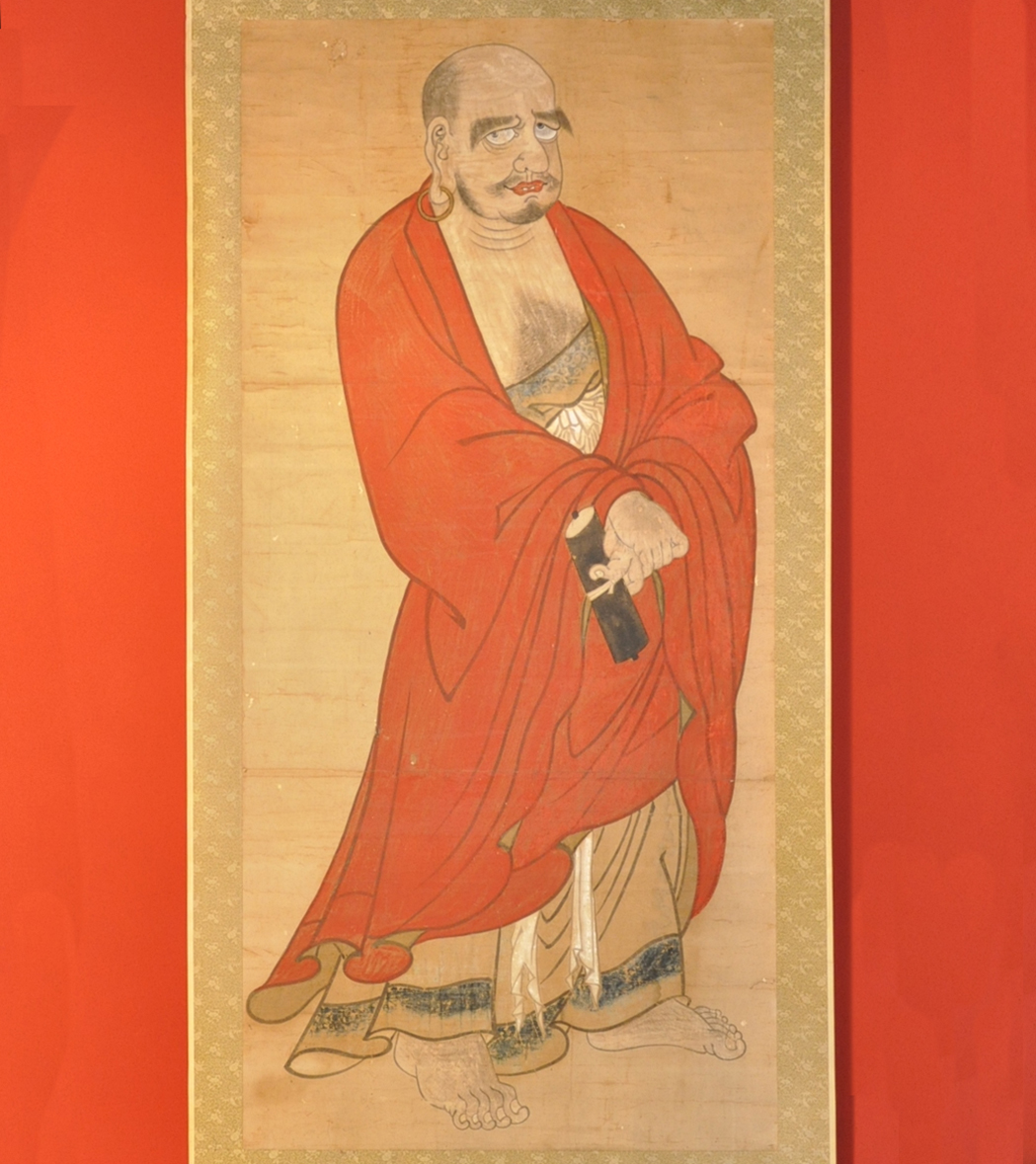

- 朱衣達磨図

長谷川派の達磨図。朱色の衣を着た、目が印象的な達磨の立ち姿が画面いっぱいに描かれている。

タンカ

座 禅

23日(祝土)11:00~、14:00~

真言宗

伏見寺

山号は行基山。真言宗。

貞享2年(1685)の『寺社由緒書上』によれば、養老元年(717)、石川郡伏見山の芋掘藤五郎が、霊夢により土中より一寸八分の黄金の薬師如来を掘り出し、伏見山に草庵を結び安置し礼拝していたという。金沢地名発祥ゆかりの「芋掘藤五郎」の寺。

- 木造不動明王坐像金沢市指定文化財

護摩堂の本尊で、金沢市指定文化財。不動明王は、密教の大日如来の化身として、衆生を教化する。一本造で、年代は9世紀後半の平安時代前期から10世紀前半の平安時代後期初頭のもの。

木造不動明王坐像

- 金銅阿弥陀如来坐像国指定重要文化財

銅造鍍金の像で蠟型の一鋳になる。小さい像ではあるが円満豊麗な相好で、大振りの頭部、張りのある頬や肩、豊かな体軀、太く簡潔な衣文など、力強い表現をうかがうことができる。印相は、下品中生の説法印で胸の上で結ぶ。年代は平安時代前期9世紀の作で貴重な金銅仏である。

- 木造芋掘藤五郎夫妻立像

金沢の地名の由来となったとされる、芋掘藤五郎とその妻の像。 石川郡山科の里に住んでいて、毎日山芋を掘って生活していた人といわれ、 妻は大和国の初瀬の長者の娘で、名を和子といった。

日蓮宗

妙法寺

山号は大蓮山。日蓮宗。

妙法寺の開基である円智院妙浄法尼は、前田利家の弟・佐脇藤八郎良之の娘で、父・没後、利家とまつの養女として愛育された。

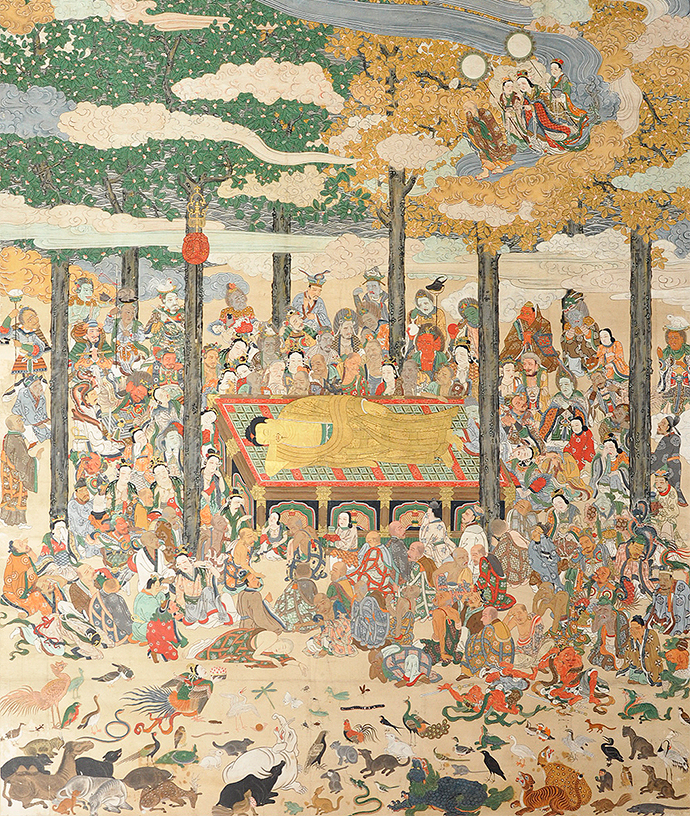

- 仏涅槃図 江戸時代初期、寛永15-20年に書かれた仏涅槃図

仏涅槃図

曹洞宗

龍雲寺

山号は本源山。曹洞宗。

富樫配下の平家系の武士で禅宗だった土屋大学・隼人が、文明8年(1580)に、蓮如の孫娘と婚姻して一向宗総大将の須崎慶覚の部下と成り一向宗に改宗して教栄寺と慶覚寺を収めた。

その後柴田勝家に滅ぼされたが、子孫土屋勘四郎が前田家に筆頭十村役として仕え再び曹洞宗に改宗した。そこで、能登の大本山總持寺塔頭寺院「芳春院・お松の方菩提寺」より大昌文意大和尚を初代住職に招き1661年に開山。

- 鐘

江戸時代・穴水町生・初代宮崎寒雉作成の鐘

鐘

- 涅槃図

兆殿司作と言われている。

- 十一面観音菩薩像

300年前の享保8年7月18日に金沢の海から海岸に打ち上げられた。

ファミリージャズコンサート

※定員60名 年齢制限なし

曹洞宗

龍渕寺

山号は霊松山。曹洞宗。

境内には、藩主公用の竹林があり、前田家三代利常の命より指定されたという。安政4年(1857)に示寂した十八世の独角宗麟は、書家としても知られ、また加賀古流生花の始祖である近藤理清の墓もある。寺地全域が、金沢市の保存樹林に指定されている。

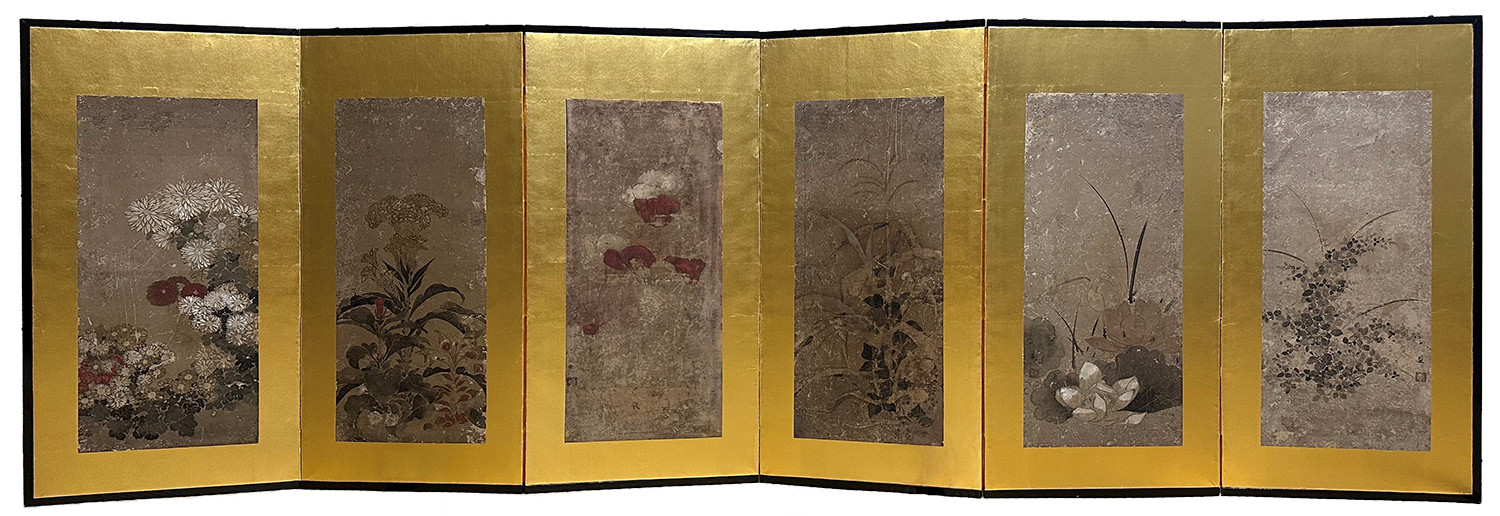

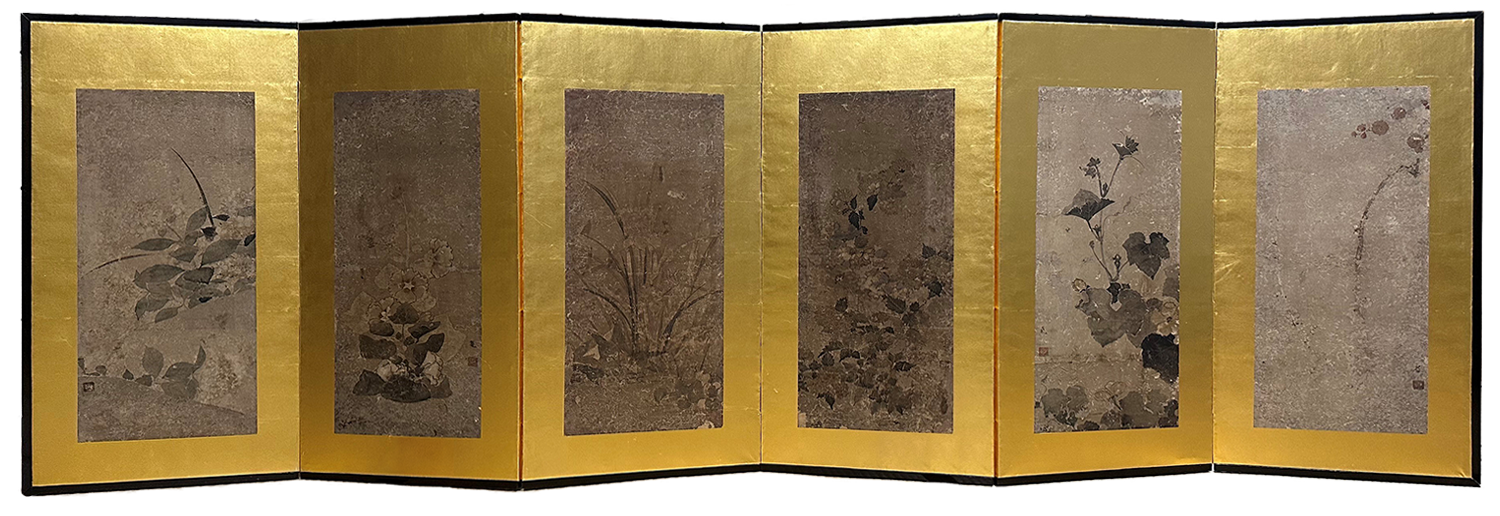

草花図貼交屏風 紙本著色、六曲一双 喜多川相説筆- 喜多川相説

17世紀後半~18世紀初めにかけて活躍。琳派の絵師。俵屋宗達の後を受けて北陸を中心に活動。 法橋の位。 現存作品は約40点。墨画淡彩の草花図を得意とする。押絵貼屏風風の作品も多い。東京国立博物館、クリーブランド美術館ほかに、作品が所蔵される。石川県立美術館にも2点が所蔵される。

草花図貼交屏風 紙本著色、六曲一双 喜多川相説筆

寺町寺院群までのアクセス

お越しの際は公共交通機関をご利用ください。(専用の駐車場はございません)

◎北鉄バス

広小路 下車/雨宝院、承証寺、眞長寺、成学寺、常松寺、常徳寺、伏見寺。

寺町三丁目 下車/長久寺、伏見寺、妙法寺。

寺町五丁目 下車/興徳寺、玉龍寺、伏見寺、龍雲寺。

沼田町 下車/玉龍寺、龍雲寺、龍渕寺。

金沢駅兼六園口(東口)より、広小路・寺町三丁目・寺町五丁目・沼田町バス停まで約15分程。